টকশো নামের ‘চোখমুখ পাকানো রাজনীতি’ রেটিংয়ের খেলায় বিবেকের মৃত্যু

দেশে এখন এক অদ্ভুত ‘বুদ্ধিবিনোদনের’ যুগ চলছে। টেলিভিশন খুললেই দেখা যায় একের পর এক রাজনৈতিক টকশো। সেখানে রাজনীতিক, বিশ্লেষক, সাবেক আমলা, দলীয় মুখপাত্র, কখনও সাংবাদিক— সবাই মিলে “দেশ বাঁচানোর” আলোচনা করছেন। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, প্রচন্ড গরমে মানুষ ঘামছে কিংবা হাড়কাঁপানো শীতে মানুষ কাঁপছে আর ভেতরে চলছে উত্তপ্ত বিতর্ক। কেউ হাত নেড়ে, কেউ টেবিল চাপড়ে, কেউ চিৎকার করে প্রমাণ করছেন— তার দলই দেশকে বাঁচাবে।.

.

.

এই দৃশ্যগুলো আমাদের কাছে এখন তেমন নতুন কিছু নয়। এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, কে কোন চ্যানেলে কোন রাতে কাকে নিয়ে ঝগড়া করবে— দর্শকেরা আগেভাগেই আন্দাজ করে ফেলতে পারে। কিন্তু একটু থামুন, কখনও হিসাব করে দেখেছেন— এই টকশোগুলোর আসল অবদান কী?.

.

দেশে অনুমোদিত টিভি চ্যানেল ৫৩টি। এর মধ্যে সম্প্রচারে আছে ৩৪টি। প্রতিটি চ্যানেল যদি প্রতিদিন মাত্র একটি করে রাজনৈতিক টকশো করে, তাহলে দিনে ৩৪টি টকশো হয়। মাসে ১ হাজার ২০টি, বছরে ১২ হাজার ২শ ৪০টি। আর যদি এই ধারাবাহিকতা ধরে নেয়া হয় তবে গত দেড় দশকে উৎপাদিত টকশোর সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ ২০ হাজার ৩শ ২০ টি!.

.

এখন ধরা যাক খরচের অঙ্কটা। প্রতি টকশোতে যদি দুজন অতিথি ন্যূনতম ২ হাজার করে মোট ৪ হাজার টাকা সম্মানি পান, তবে বছরে শুধুমাত্র অতিথি সম্মানি খরচ হয় ৪ কোটি ৮৯ লাখ ৬০ হাজার আর দেড় দশকে খরচ হয় ৮৮ কোটি ১২ লাখ ৮০ হাজার। এই খরচের বাইরেও থাকে প্রযোজনা, স্টুডিও, সময়, আলো, মেকআপ, ক্যামেরা, বিদ্যুৎ, আর রেটিং বাড়াতে বিজ্ঞাপন ব্যয়। সব মিলিয়ে বছরে কমপক্ষে সাড়ে ৮ কোটি আর দেড় দশকে দেড়শত কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ হচ্ছে ‘রাজনৈতিক বাকবিতণ্ডা’য়। এখন প্রশ্ন— এত টাকা, এত সময়, এত আয়োজন— দেশের উন্নয়নচিন্তায় কী যোগ করছে? নাকি বরং আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছি টকশোর তর্কে “কে জিতল” তা নিয়ে!.

রাজনৈতিক টকশো টেলিভিশনের জন্য “চিরসবুজ কনটেন্ট”। কারণ খুব কম খরচে এটি রেটিং আনে, তর্ক-বিতর্কে নাটকীয়তা তৈরি হয়, দর্শক ধরে রাখে। ‘রাগ, ক্ষোভ, উত্তেজনা, পক্ষপাতিত্ব’— এই চার উপাদানই রেটিংয়ের মূল মন্ত্র।.

একটা টকশোতে সঞ্চালক প্রশ্ন করেন, অতিথি উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দেন, আরেকজন গলা উঁচু করেন, অন্যজন টেবিল চাপড়ান— দৃশ্যটা তখন পরিণত হয় রাজনৈতিক রেসলিংয়ে। দর্শক ভাবেন— “ওহ্! কী তর্ক হচ্ছে!” বাস্তবে সেখানে তর্ক নয়, পরিকল্পিত নাটক হচ্ছে। কারণ, বিতর্ক যত উত্তপ্ত হবে, বিজ্ঞাপনদাতা তত খুশি হবে।.

মনোবিজ্ঞান বলছে, রাজনীতি মানুষের সামাজিক পরিচয়ের (social identity) সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। কেউ যখন তার দলের বিপক্ষে মত শোনে, তখন তার মস্তিষ্কের অ্যামিগডালা ও ইনসুলা কর্টেক্স সক্রিয় হয়ে ওঠে— যা ভয় ও আক্রমণের প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। ফলাফল—বিপরীত মত শোনা মানেই মানসিক অস্বস্তি, আর তাই টকশোর অতিথিদের তর্ক দর্শকের মস্তিষ্কে সংঘর্ষের অনুভূতি জাগায়।.

এই সংঘর্ষই রেটিং বাড়ায়। দর্শক রাগে, ক্ষোভে, আবেগে— আবার পরদিন টেলিভিশন চালায় একই শো দেখতে। এটা একধরনের “ব্রেইন কেমিক্যাল হুকিং”। অর্থাৎ টকশো এখন বুদ্ধির বিনোদন নয়, অ্যাড্রেনালিনের আসক্তি।.

এক সময় টকশো মানেই ছিল যুক্তি, তথ্য, পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ। কিন্তু এখনকার টকশোগুলোতে সঞ্চালকই হয়ে উঠেছেন নাটকের পরিচালক। কে কাকে আক্রমণ করবে, কে ‘বিপক্ষ দলের’ প্রতিনিধি হিসেবে উত্তেজনা সৃষ্টি করবে— সব কিছুই হয় পূর্ব পরিকল্পিত।.

‘বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা’র জায়গায় এসেছে ‘সংঘর্ষমূলক নাটক’। এ যেন এক নতুন বিনোদন ঘরানা— “পলিটিক্যাল থ্রিলার শো”। ফলাফল— তথ্য হারায়, আবেগ জয়ী হয়। বিশ্লেষণ নয়, প্ররোচনা ছড়ায়।.

রাতের খাবারের টেবিলে দেখানো সেই উত্তপ্ত আলোচনা পরদিন সকালেই হারিয়ে যায় দর্শকের মন থেকে। জাতি হয়তো মনে করে “রাজনীতি বুঝে ফেলেছি”, কিন্তু বাস্তবে হারায় সমালোচনামূলক চিন্তা।.

একটু কল্পনা করুন— দেড় দশকের ওয়াচ টাইমে দুই লাখ কুড়ি হাজার ৩শ কুড়ি টকশো! কতটা ঘৃণা ছড়িয়েছে? কতটা বিভাজন তৈরি করেছে? রাজনীতি বিষয়ক সচেতনতা কি সত্যিই বেড়েছে, নাকি বেড়েছে দলান্ধতা?.

গবেষকরা বলছেন, টকশোর অতিরিক্ত সংঘর্ষমূলক উপস্থাপনা সামাজিক মেরুকরণ বাড়ায়। মানুষ ধীরে ধীরে তথ্য নয়, দলীয় আবেগে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। বিপরীত মতকে সহ্য করার সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়।.

এভাবেই দলপ্রেম জাতিপ্রেমকে ছাপিয়ে যায়।

অন্যের মত শুনলেই ‘বিরোধী’ ট্যাগ, যুক্তি শুনলেই ‘দেশবিরোধী’ অভিযোগ— টকশোর আগুন থেকে এসব মনোভাব সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।.

মাসকাওয়াথ আহসান এক পোস্টে লিখেছিলেন— “কিছু নতুন উপস্থাপিকা চোখ-মুখ পাকিয়ে দলবাজি করে, নির্দিষ্ট টকার আমদানি করে, কোমর বেঁধে ঝগড়া করে টকশোর কলতলায়।”.

এই মন্তব্য তীক্ষ্ণ হলেও বাস্তব থেকে খুব দূরে নয়।

আজকের অনেক উপস্থাপক প্রশিক্ষিত সঞ্চালক নন; বরং টেলিভিশনের নাট্যশিল্পী।.

তাদের মুখের হাসি, চোখের ভ্রুকুটি, গলার ওঠানামা— সবই এক স্ক্রিপ্টের অংশ। ‘নিরপেক্ষতার’ মুখোশে লুকিয়ে থাকে প্রযোজকের রাজনৈতিক পছন্দ। ফলে দর্শক বুঝে ফেলেন— কে কোন দলের প্রমোটার।.

চ্যানেলগুলো টকশো করে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নয়; বিজ্ঞাপন বিক্রির জন্য। রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্লিপ ভাইরাল হয়, দর্শক বাড়ে আর বিজ্ঞাপনদাতা আসে। এই ব্যবসায়িক চক্রে হারিয়ে যায় সাংবাদিকতার মূল লক্ষ্য— তথ্য পরিবেশন ও বিশ্লেষণ।.

অন্যদিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষি, বিজ্ঞান বা মানবাধিকার— এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় টকশোর আলোচনার টেবিলে জায়গা পায় না। কারণ এগুলোতে ঝগড়া হয় না, রেটিংও আসে না।.

এখন অনেকেই রাজনীতি বোঝেন না, কিন্তু টকশোর ভাষা বোঝেন। তর্কে কে বেশি ‘ঠেস দিয়েছে’, কে কাকে ‘কাট দিয়েছে’— সেটাই তাদের আগ্রহ। এই প্রবণতা ভয়ঙ্কর। কারণ এতে আমরা তথ্যভিত্তিক চিন্তা না করে আবেগভিত্তিক প্রতিক্রিয়া শিখছি।.

দীর্ঘদিনের এই টকশো সংস্কৃতি আমাদের চিন্তার প্যাটার্ন পাল্টে দিয়েছে। আমরা যুক্তির বদলে চিৎকারে বিশ্বাস করি, সত্যের বদলে তর্কে আনন্দ পাই। আর এভাবেই সমাজ পরিণত হচ্ছে “শব্দের যুদ্ধক্ষেত্রে”।.

জনপ্রিয় উপস্থাপক খালেদ মহিউদ্দিনের এক মন্তব্যের জবাবে অর্থনীতিবিদ জিয়া হাসান লিখেছিলেন— “এটাকে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা নয় বরং আওয়ামী লীগের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সিম্বায়োটিক সম্পর্কের প্রতিদান হিসেবে দেখব।”

এই মন্তব্যে ক্ষোভ থাকলেও এর মধ্যে লুকিয়ে আছে দর্শকের আস্থা-হ্রাসের বার্তা।.

অর্থাৎ, দর্শক আর বিশ্বাস করতে পারছেন না টকশোতে কে সত্য বলছে। প্রত্যেকে মনে করেন, বক্তা তার দলের হয়ে কথা বলছে। এভাবে মিডিয়া হারিয়েছে বিশ্বাসযোগ্যতার মূলধন।.

তাহলে সমাধানের পথ কি? প্রথমত, টেলিভিশন মালিকদের বুঝতে হবে— তথ্যনির্ভর সাংবাদিকতা দীর্ঘমেয়াদে বেশি লাভজনক। সংঘর্ষের নাটক সাময়িক রেটিং আনে, কিন্তু আস্থা ধ্বংস করে।.

দ্বিতীয়ত, সঞ্চালকদের মৌলিক প্রশিক্ষণ জরুরি। একজন উপস্থাপক যদি প্রশ্ন করতে না পারেন, বরং নিজেই ‘বক্তা’ হয়ে যান— তখন শো পরিণত হয় মঞ্চনাটকে।.

তৃতীয়ত, দর্শককেও দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা যদি ক্লিক ও রেটিং দিয়ে ‘চোখমুখ পাকানো’ শোগুলোকেই পুরস্কৃত করি, তবে মিডিয়া কখনও বদলাবে না।.

“হৃদয়ে বাংলাদেশ”, “সংবাদ নয় সংযোগ”, “পরিবর্তনের অঙ্গীকারবদ্ধ” ইত্যাদি স্লোগান শুনলে মনে হয়— চ্যানেলগুলো দেশপ্রেমে সোচ্চার। কিন্তু বাস্তবে তারা ‘সংযোগ’ নয়, সংঘর্ষের সেতু তৈরি করছে। বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা নয়, বিনোদিত রাজনীতি পরিবেশন করছে।.

তাই হয়তো একটাই দাবি উঠতে পারে— যারা চোখমুখ পাকিয়ে, পক্ষপাতের কলতলায় কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে চান, তারা আগে এসব স্লোগানের সাইনবোর্ড খুলে ফেলুন। কারণ, “অবিরাম বাংলার মুখ” যদি আজও কেবল চিৎকারে ভরে থাকে, তবে সেই মুখ আর জাতির কণ্ঠ নয়— সেটা শুধুই রেটিংয়ের প্রতিধ্বনি।.

গত দেড় দশকে দুই লাখ কুড়ি হাজার ৩শ কুড়ি টকশো আমাদের শিখিয়েছে— কণ্ঠ যত জোরে তোলা যায়, যুক্তি তত কম দিতে হয়। আর এই সংস্কৃতি যতদিন চলবে, টেলিভিশনের আলোয় আমরা শুধু উত্তেজনা দেখব, আলোকিত চিন্তা নয়। মিডিয়া তখন আর গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ থাকবে না— হয়ে উঠবে রাজনৈতিক নাট্যমঞ্চ।.

লেখক: শফিউল বারী রাসেল (কবি, গীতিকার, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষক) .

. .

ডে-নাইট-নিউজ /

সম্পাদকীয় বিভাগের জনপ্রিয় সংবাদ

সম্পাদকীয় এর সর্বশেষ সংবাদ

-

কোম্পানীগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে সাবেক যুবদল নেতার মৃত্যু

-

অন্য একটি গোষ্ঠী ষড়যন্ত্র করছে, যাতে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হয়: তারেক রহমান

-

রাজশাহীতে চাকুরী মেলা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত

-

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বেসরকারি স্কুলে ‘ভর্তি বাণিজ্য’ ও ‘কোচিং সিন্ডিকেট’ এ জিম্মি অভিভাবকরা

-

শৈলকুপায় অস্ত্র ও গুলিসহ ডাকাত আটক

-

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এ.কে.এম আজাদ ও সহযোগী ইঞ্জিনিয়ার নুরু ইসলামের প্রভাব ও সিন্ডিকেট

-

.webp)

আজ ধরম চাঁদ গুপ্তের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

-

অনিয়মের অভিযোগে নির্বাহী প্রকৌশলী মোয়াজ্জেম হোসেনকে ঘিরে প্রশ্ন

-

বিশ্বনাথে ২ কোটি টাকা ব্যয়ে পৃথিবী বিখ্যাত "মিয়াজাকি" আম চাষ শুরু

-

জৈন্তাপুর ডিবি হাওরের লাল শাপলা পর্যটনের সৌন্দর্য হারাতে বসেছে কচুরিপানার আগ্রাসনে

-

সরকারি খাল দখল করে আওয়ামীলীগ নেতার কালভার্ট নির্মান

-

নবীনগরে বাইখালী খাল ভরাট বিপাকে ৪০ হাজার মানুষ

-

নিখোঁজের ৮দিন পর কলেজছাত্রের মরদেহ মিলল ট্যাংকিতে

-

নিখোঁজের ৮দিন পর কলেজছাত্রের মরদেহ মিলল ট্যাংকিতে

-

লক্ষ্মীপুরে মাদকসেবীদের হামলায় কলেজছাত্র নিহত

-

.webp)

নোয়াখালীতে বিএনপির জন-জিজ্ঞাসা বিষয়ক আলোচনা সভা

-

নির্বাচনী জনসভায় হাসনাত আবদুল্লাহকে দেখতে জনতার বাঁধভাঙা জোয়ার

-

সরাইলে জমি নিয়ে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ

-

তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে সরাইল-আশুগঞ্জে বিএনপির জনতরঙ্গ

-

কুমিল্লা চৌদ্দগ্রামে দাঁড়িপাল্লা ও হ্যাঁ ভোটের নির্বাচনী প্রচার শুরু ডাঃ তাহের

-

বাংলাদেশের সকল থানার ওসিদের সরকারী মোবাইল নম্বর

-

বিদেশ যাত্রীদের যে সব রোগ মেডিকেল টেষ্ট ধরা পড়লে আনফিট হয়

-

সমর্থন ও দোয়া প্রত্যাশী সম্ভাব্য ইউপি মেম্বার পদপ্রার্থী আবু তালেব সিকদার

-

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় নজরুল ইসলামের কারিশমা

-

তুলাবাগান হাইওয়ে থানার উদ্যোগে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালিত হয়েছে

-

“আমি মানুষের সেবা করতে এসেছি” কাউন্সিলর মফিজুর রহমান

-

নাম সংশোধন বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সদর কক্সবাজার

-

কবিতা : ১৫ই আগস্ট সেই কালো রাত

-

ঝিনাইদহ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালকের বিরুদ্ধে মানববন্ধন

-

আগামী দশ বছরে ১০ হাজার চারা রোপন করবে নতুনধারা

-

১৯ বছরের ভোট কেন্দ্র সরানোর হেতু কি ?

-

সিলেটের রাহাত হত্যার আসামী সিআইডির হাতে আটক

-

.webp)

চট্টগ্রাম মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিশেষ অভিযানে ৩০০০ ইয়াবাসহ গ্রেফতার ৩

-

পরিক্ষা ভালো না হওয়ায় হতাশা, হৃদক্রিয়া বিকল হয়ে নামাজরত অবস্থায় শিক্ষার্থর মৃত্যু

-

চট্টগ্রাম-হাটহাজারীতে নব্বই পিস ৯০ পিস ইয়াবাসহ দুইজন মাদক কারবারি গ্রেফতার

-

বই প্রকাশে সাউন্ডবাংলা’র বই উপহার কর্মসূচি

-

বেনাপোল সীমান্তে ফেনসিডিলসহ আটক-১

-

বিশ্বনাথে খেলাফত মজলিসের কর্মী সমাবেশ সম্পন্ন

-

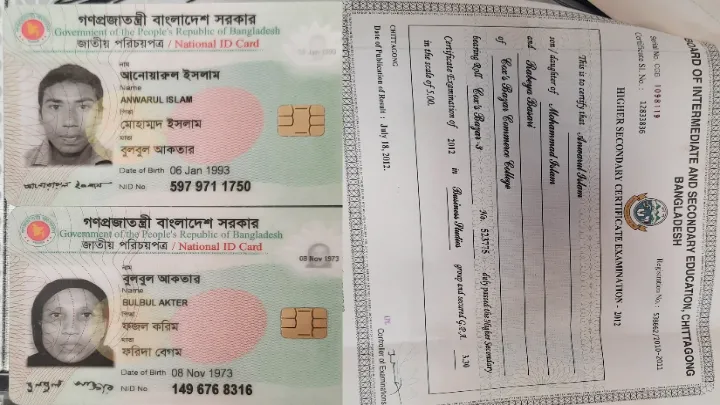

ঝিনাইদহে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে৭ গরুচোর গ্রেফতার ১৫টি গরু উদ্ধার

-

আজ বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী হামিদুর রহমানের ৫০ তম শাহাদত বার্ষিক

.webp)

.webp)

আপনার মতামত লিখুন: