গণমাধ্যম তারুণ্য ও রাজনীতির নতুন দিকনির্দেশনা পোস্ট আইডিওলজির প্রয়োজনীয়তা

গণমাধ্যম, তারুণ্য ও রাজনীতির নতুন দিকনির্দেশনা: পোস্ট-আইডিওলজির প্রয়োজনীয়তা.

.

ভূমিকা

বাংলাদেশের রাজনীতি দীর্ঘদিন ধরে বড় বড় আদর্শ, মতবাদ ও স্লোগানের চারপাশে ঘুরপাক খেয়েছে। এক সময় সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, মুক্তবাজার, জাতীয়তাবাদ—এসব শব্দই ছিল ক্ষমতার দৌড়ঝাঁপের মূল হাতিয়ার। কিন্তু পরিবর্তিত বিশ্ব বাস্তবতায় নতুন প্রজন্মের কাছে এসব রাজনৈতিক বয়ান ক্রমশ আকর্ষণ হারাচ্ছে। তরুণরা এখন চাইছে চাকরি, মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তি-অভিযোজন আর দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন। অর্থাৎ, তারা চায় বাস্তবমুখী ও ফলপ্রসূ রাজনীতি। আর সেই দিকনির্দেশনা তৈরি করতে গণমাধ্যমের ভূমিকা হয়ে উঠছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।.

রাজনৈতিক আদর্শের সংকট ও নতুন বাস্তবতা

রাজনীতির তাত্ত্বিক কাঠামোতে ‘আদর্শ’ একটি গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। ইতিহাস বলছে, আদর্শিক রাজনীতিই এক সময় মানুষকে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র কিংবা সমানাধিকারের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষাপটে, আদর্শ অনেক সময়েই অন্ধ অনুসরণে পরিণত হচ্ছে। দলীয় অন্ধত্বের কারণে সমাজের প্রকৃত সমস্যা যেমন শিক্ষা-স্বাস্থ্য-চাকরির সংকটগুলো আড়ালে পড়ে যাচ্ছে।.

এই জায়গায় তরুণদের অনেকেই নিজেদের “আদর্শহীন প্রজন্ম” হিসেবে দেখাতে শুরু করেছে। কিন্তু বিশ্লেষণে দেখা যায়, আদর্শহীনতাও একধরনের আদর্শ। তারা স্লোগানের রাজনীতি নয়, বরং বাস্তব সমস্যার সমাধানকে তাদের লক্ষ্য করছে। চাকরির বাজারকে কার্যকর করা, ঘুষ-দুর্নীতি দূর করা, প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবনকে সমর্থন করা—এসবই আজকের তরুণ সমাজের মূল দাবি।.

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান ও বাইনারি আদর্শবাদীদের ব্যর্থতা

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের পর দৃশ্যত পরিষ্কার হয়, তরুণরা পুরনো বাইনারি আদর্শবাদ (ডান-বাম, ধর্মনিরপেক্ষ-ধর্মভিত্তিক, জাতীয়তাবাদ-আন্তর্জাতিকতাবাদ ইত্যাদি) মানতে আর আগ্রহী নয়। বরং তারা জেন-জি প্রজন্মের মনস্তত্ত্ব নিয়ে মাঠে নেমেছিল দ্রুত পরিবর্তন, বাস্তব সমাধান, ব্যক্তিস্বাধীনতার জায়গা তৈরিতে। অথচ প্রচলিত আদর্শবাদীরা তরুণদের ব্যর্থ, অগোছালো বা নষ্ট প্রজন্ম বলে অবমূল্যায়ন করতে থাকে। এর ফলে প্রজন্মগত বিভাজন আরও প্রকট হয়ে ওঠে।.

গণমাধ্যমের ভূমিকায় নতুন প্রত্যাশা

এখানেই গণমাধ্যমকে নিতে হবে আলাদা অবস্থান। গণমাধ্যম যদি কোনো বিশেষ মতাদর্শের অন্ধ অনুসারী হয়ে যায়, তবে সেটি নিজের প্রভাবও হারায়। আবার গণমাধ্যম যদি কেবল ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির খবর পরিবেশন করে, তবে তরুণদের কাছে তা আকর্ষণীয় হয় না। কারণ তারা জানে, সেসব খবর তাদের জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধান করে না।.

তরুণবান্ধব গণমাধ্যম মানে এমন এক সংবাদচর্চা, যা তরুণদের স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সামনে আনে। যেমন—.

-

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার নীতি বিশ্লেষণ,.

-

কর্মসংস্থানের বাজার কেমন হতে পারে তার সম্ভাবনা তুলে ধরা,.

-

উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও প্রযুক্তি বিনিয়োগকে প্রমোট করা,.

-

-

স্বাস্থ্যব্যবস্থার দুর্বলতা নিয়ে অনুসন্ধান,.

-

পরিবেশ ও জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় নীতিনির্ধারকদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।.

ভালো সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক পরিবর্তন

বাংলাদেশে গত কয়েক দশকে ভালো সাংবাদিকতার অভাব হয়নি। দুর্নীতি, অনিয়ম, অপশাসন, মানবাধিকার লঙ্ঘন—এসব নিয়ে অসংখ্য প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এরই প্রভাবে জনগণ ভেতরে ভেতরে সঞ্চয় করেছে অসন্তোষ ও সচেতনতা। এর ফলেই দেখা যায়, তরুণরা আজ আরও বেশি প্রশ্ন করছে, জবাবদিহিতা দাবি করছে।.

গণমাধ্যম যখন তথ্য যাচাই করে প্রকাশ করে, তখন রাজনৈতিক নেতাদের মিথ্যা বা ভ্রান্ত বক্তব্য টেকে না। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা যখন দুর্নীতি বা লুণ্ঠনের তথ্য সামনে আনে, তখন তা শুধু মানুষকে সচেতন করে না, রাজনৈতিক নেতাদেরও নীতি পরিবর্তনে বাধ্য করে।.

সাংবাদিকতার দলীয়করণ ও এর ক্ষতি

যখন গণমাধ্যম দলীয়করণের মধ্যে ডুবে যায়, তখন নিজেরাই বিভাজিত হয়। সেল্ফ-সেন্সরশিপ তৈরি হয়, সত্য প্রকাশ কঠিন হয়ে পড়ে। জনগণ তখন সংবাদমাধ্যমের প্রতি আস্থা হারায়। এর ফলস্বরূপ সাংবাদিকতার সামাজিক প্রভাব ও মর্যাদা কমে যায়। আর রাজনৈতিক অঙ্গনও অপরিবর্তিত থাকে।.

নতুন প্রজন্মের বাস্তব চাহিদা

প্রশ্ন উঠতে পারে, তরুণদের কি আদৌ কোনো দিকনির্দেশনা আছে? উত্তর হচ্ছে—হ্যাঁ, আছে। শুধু সেটি প্রচলিত রাজনৈতিক স্লোগান নয়। তরুণরা চাইছে—.

১. শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার: মানসম্মত কারিকুলাম, দক্ষতা উন্নয়ন, গবেষণামুখী শিক্ষা।.

২. কর্মসংস্থান: বেকারত্ব কমানো, নতুন উদ্যোক্তা তৈরি, বিদেশে দক্ষ কর্মী রপ্তানি।.

৩. স্বাস্থ্যসেবা: সরকারি হাসপাতালে সেবা উন্নয়ন, স্বাস্থ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।.

৪. দুর্নীতি দমন: ঘুষ ও অনিয়মের শিকড় উপড়ে ফেলা।.

৫. প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন: স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সবুজ জ্বালানি।.

৬. পরিবেশ সুরক্ষা: জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ।.

এই চাহিদাগুলো কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ নয়, বরং প্রায়োগিক ব্যবস্থাপনার অংশ।.

পোস্ট-আইডিওলজি রাজনীতি: এক নতুন ভাষ্য

বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক বিজ্ঞানে আজকাল আলোচিত হচ্ছে পোস্ট-আইডিওলজি রাজনীতি। এর অর্থ হলো, প্রচলিত আদর্শের অন্ধ অনুসরণ নয়, বরং সমস্যার বাস্তবসম্মত সমাধান খোঁজা। যেমন—.

-

সিঙ্গাপুর শিক্ষা ও কর্মসংস্থানকেন্দ্রিক রাজনীতির মাধ্যমে নিজেকে উন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তর করেছে।.

-

নর্ডিক দেশগুলো কল্যাণভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে, যেখানে নাগরিকের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা অগ্রাধিকার পেয়েছে। .

বাংলাদেশেও একই ধারা অনুসরণ করা যেতে পারে—যেখানে কেন্দ্রীয় প্রশ্ন হবে, এই নীতির মাধ্যমে তরুণদের স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে কি না?.

গণমাধ্যমের করণীয়

এখন প্রশ্ন হলো, গণমাধ্যম কি করবে?.

১. বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন: দলীয় পক্ষপাত এড়িয়ে বাস্তব তথ্য তুলে ধরা।.

২. তরুণবান্ধব প্ল্যাটফর্ম: ক্যারিয়ার, স্টার্টআপ, শিক্ষা, প্রযুক্তি বিষয়ে বিশেষায়িত কনটেন্ট।.

৩. অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা: দুর্নীতি, অপশাসন, নীতি ব্যর্থতা উন্মোচন করা।.

৪. গণআলোচনা সৃষ্টি: টকশো, ফিচার, ব্লগ, সোশ্যাল মিডিয়ায় বহুমতকে সুযোগ দেওয়া।.

৫. পাবলিক পলিসি ফোকাস: কোন নীতি তরুণদের বাস্তব সমস্যার সমাধান করছে, সেটি বিশ্লেষণ করা।.

উপসংহার

বাংলাদেশের বর্তমান সংকট কাটাতে শুধু রাজনৈতিক দলগুলো নয়, গণমাধ্যমকেও বড় দায়িত্ব নিতে হবে। গণমাধ্যম যদি তরুণদের স্বপ্ন ও বাস্তব চাহিদাকে সামনে আনে, তবে রাজনীতিকদের বাধ্য হয়ে সেই পথেই হাঁটতে হবে। আদর্শের নাম করে অন্ধ অনুসরণ নয়, বরং প্রায়োগিক ব্যবস্থাপনা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা— এই তিনটিই হবে নতুন রাজনীতির মূলমন্ত্র।.

সবচেয়ে বড় আদর্শ হলো তরুণদের নিজের সন্তান মনে করা। তাদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা ও ভবিষ্যতের দায়িত্ব নেওয়া। আর গণমাধ্যম যদি এই বার্তাই প্রচার করে, তবে বর্তমান সংকট কাটিয়ে একটি তারুণ্যবান্ধব সমাজ-রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব।.

.

লেখক: শফিউল বারী রাসেল (কবি, গীতিকার, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষক) .

. .

ডে-নাইট-নিউজ /

সম্পাদকীয় বিভাগের জনপ্রিয় সংবাদ

সম্পাদকীয় এর সর্বশেষ সংবাদ

-

কোম্পানীগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে সাবেক যুবদল নেতার মৃত্যু

-

অন্য একটি গোষ্ঠী ষড়যন্ত্র করছে, যাতে নির্বাচন বাধাগ্রস্ত হয়: তারেক রহমান

-

রাজশাহীতে চাকুরী মেলা ও সেমিনার অনুষ্ঠিত

-

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বেসরকারি স্কুলে ‘ভর্তি বাণিজ্য’ ও ‘কোচিং সিন্ডিকেট’ এ জিম্মি অভিভাবকরা

-

শৈলকুপায় অস্ত্র ও গুলিসহ ডাকাত আটক

-

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এ.কে.এম আজাদ ও সহযোগী ইঞ্জিনিয়ার নুরু ইসলামের প্রভাব ও সিন্ডিকেট

-

.webp)

আজ ধরম চাঁদ গুপ্তের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

-

অনিয়মের অভিযোগে নির্বাহী প্রকৌশলী মোয়াজ্জেম হোসেনকে ঘিরে প্রশ্ন

-

বিশ্বনাথে ২ কোটি টাকা ব্যয়ে পৃথিবী বিখ্যাত "মিয়াজাকি" আম চাষ শুরু

-

জৈন্তাপুর ডিবি হাওরের লাল শাপলা পর্যটনের সৌন্দর্য হারাতে বসেছে কচুরিপানার আগ্রাসনে

-

সরকারি খাল দখল করে আওয়ামীলীগ নেতার কালভার্ট নির্মান

-

নবীনগরে বাইখালী খাল ভরাট বিপাকে ৪০ হাজার মানুষ

-

নিখোঁজের ৮দিন পর কলেজছাত্রের মরদেহ মিলল ট্যাংকিতে

-

নিখোঁজের ৮দিন পর কলেজছাত্রের মরদেহ মিলল ট্যাংকিতে

-

লক্ষ্মীপুরে মাদকসেবীদের হামলায় কলেজছাত্র নিহত

-

.webp)

নোয়াখালীতে বিএনপির জন-জিজ্ঞাসা বিষয়ক আলোচনা সভা

-

নির্বাচনী জনসভায় হাসনাত আবদুল্লাহকে দেখতে জনতার বাঁধভাঙা জোয়ার

-

সরাইলে জমি নিয়ে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ

-

তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে সরাইল-আশুগঞ্জে বিএনপির জনতরঙ্গ

-

কুমিল্লা চৌদ্দগ্রামে দাঁড়িপাল্লা ও হ্যাঁ ভোটের নির্বাচনী প্রচার শুরু ডাঃ তাহের

-

বাংলাদেশের সকল থানার ওসিদের সরকারী মোবাইল নম্বর

-

বিদেশ যাত্রীদের যে সব রোগ মেডিকেল টেষ্ট ধরা পড়লে আনফিট হয়

-

সমর্থন ও দোয়া প্রত্যাশী সম্ভাব্য ইউপি মেম্বার পদপ্রার্থী আবু তালেব সিকদার

-

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় নজরুল ইসলামের কারিশমা

-

তুলাবাগান হাইওয়ে থানার উদ্যোগে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালিত হয়েছে

-

“আমি মানুষের সেবা করতে এসেছি” কাউন্সিলর মফিজুর রহমান

-

নাম সংশোধন বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সদর কক্সবাজার

-

কবিতা : ১৫ই আগস্ট সেই কালো রাত

-

ঝিনাইদহ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালকের বিরুদ্ধে মানববন্ধন

-

আগামী দশ বছরে ১০ হাজার চারা রোপন করবে নতুনধারা

-

১৯ বছরের ভোট কেন্দ্র সরানোর হেতু কি ?

-

সিলেটের রাহাত হত্যার আসামী সিআইডির হাতে আটক

-

.webp)

চট্টগ্রাম মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিশেষ অভিযানে ৩০০০ ইয়াবাসহ গ্রেফতার ৩

-

পরিক্ষা ভালো না হওয়ায় হতাশা, হৃদক্রিয়া বিকল হয়ে নামাজরত অবস্থায় শিক্ষার্থর মৃত্যু

-

চট্টগ্রাম-হাটহাজারীতে নব্বই পিস ৯০ পিস ইয়াবাসহ দুইজন মাদক কারবারি গ্রেফতার

-

বই প্রকাশে সাউন্ডবাংলা’র বই উপহার কর্মসূচি

-

বেনাপোল সীমান্তে ফেনসিডিলসহ আটক-১

-

বিশ্বনাথে খেলাফত মজলিসের কর্মী সমাবেশ সম্পন্ন

-

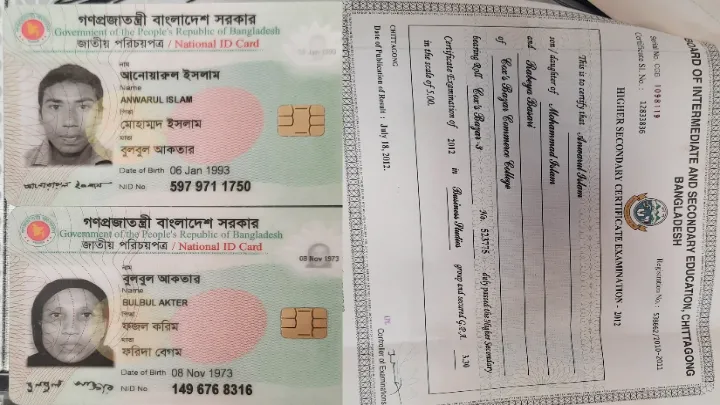

ঝিনাইদহে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে৭ গরুচোর গ্রেফতার ১৫টি গরু উদ্ধার

-

আজ বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী হামিদুর রহমানের ৫০ তম শাহাদত বার্ষিক

.webp)

.webp)

আপনার মতামত লিখুন: