নরসিংদীর মাটি কেঁপে উঠল ২১ নভেম্বরের ভূকম্পন

.webp)

নরসিংদীর মাটি কেঁপে উঠল: ২১ নভেম্বরের ভূকম্পন – বাংলাদেশের ঝুঁকি ও প্রস্তুতির পাঠ

২১ নভেম্বর ২০২৫ দিনের সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে অনুভূত একটি মধ্য-শক্তির ভূকম্পন পুরো ঢাকাসহ উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের বাসিন্দাদের উদ্বিগ্ন করেছিল। বাংলাদেশ মেট্রোলজি বিভাগের (BMD) প্রাথমিক তথ্য ও আন্তর্জাতিক পরিমাপ অনুযায়ী, ভূকম্পনের মাত্রা প্রায় ৫.৫–৫.৭ রিখটার হয়েছিল। এপিসেন্টার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে নরসিংদীর মাধবদী/ঘোড়াশাল এলাকা, যা ঢাকার কেন্দ্র থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

ভূকম্পনের প্রভাবে বেশ কিছু স্থানে ভবন ফাটল, দেয়াল ধ্বংস, টিনসেড ছাদ ধস এবং বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিভ্রাটের খবর পাওয়া গেছে। উদ্ধার ও জরুরি সেবা দল দ্রুত মাঠে নেমে কাজ শুরু করেছে। প্রাথমিক প্রতিবেদনে ৩–৬ জনের মৃত্যুর ঘটনা এবং শতাধিক আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া বা নিজ বাড়িতে চিকিৎসা নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।.

ভূকম্পন সাধারণত ঘটে পৃথিবীর ভূ-প্লেটগুলোর গতিবিধি বা ভেঙে যাওয়া কাঠামোর কারণে। যদিও বাংলাদেশ সরাসরি কোনো প্রধান সাবডাকশন জোনে অবস্থিত নয়, তবে পার্শ্ববর্তী ফল্ট এবং সাবডাকশন-সিস্টেমের প্রভাব দেশে মাঝারি কম্পন ঘটাতে সক্ষম। বিশেষত ঢাকার মতো জনঘন শহরে (যেখানে পুরাতন ভবন এবং নির্মাণগত ব্যাপক দুর্বলতা) ভূকম্পনের ক্ষতি মারাত্মক হতে পারে।.

২০২৫ সালের জুলাই থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এলাকায় বেশ কিছু ছোট ও মাঝারি কম্পন রেকর্ড করা হয়েছে। যদিও বেশিরভাগ কম্পনের মাত্রা মানুষ সচেতনভাবে অনুভব করতেও পারেনি। ২১ নভেম্বরের ঘটনা ছিল এক ধরনের সতর্কবার্তা — যে মাঝারি-শক্তির কম্পন সাধারণত কম হলেও, জনসংঘন এবং নির্মাণ মানের কারণে মানুষ ও অবকাঠামোর ওপর শক্তিশালী প্রভাব ফেলতে পারে।.

বাংলাদেশ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইতিহাসে বেশ কয়েকটি শক্তিশালী ভূকম্পন ঘটেছে। এরমধ্যে ১৭৬২ সালের আরাকান ভূকম্পন (সম্ভাব্য মাত্রা ৮ বা তার বেশি) এবং ১৮৯৭ সালের আসাম/শিলং ভূকম্পন বড় ধরণের ভৌগোলিক ও মানবিক প্রভাব ফেলেছিল। সেই ইতিহাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, যদিও বড় কম্পন বিরল, তাদের প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও বিপজ্জনক হতে পারে।.

বাংলাদেশে ভূকম্পনের ঝুঁকি গঠন হয় একাধিক কারণে। যেমন—.

ভৌগোলিক কারণ: পার্শ্ববর্তী ফল্টলাইন ও সাবডাকশন সিস্টেম।.

মানবগত কারণ: পুরনো, দুর্বল এবং নিয়ম-অনুপ্লুত বহু ভবন; বিশেষ করে ঢাকার মতো এলাকার ভবনগুলো কম স্থিতিশীল হতে পারে।.

প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ: বিল্ডিং কোড মোতাবেক নির্মাণ ও রেট্রোফিট প্রক্রিয়া কম সন্তোষজনকভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে; জরুরি সেবার সক্ষমতা পুরো দেশজুড়ে সমানভাবে শক্তিশালী নয়।.

এই কারণগুলো মিলে বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলকে ভূকম্পনের জন্য তুলনামূলকভাবে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।.

ভূতাত্ত্বিক ও ঝুঁকি বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে প্রতিক্রিয়ার চেয়ে প্রতিরোধ ও প্রস্তুতির দিকে দ্রুত এবং কার্যকর বিনিয়োগ জরুরি। তাদের সুপারিশগুলোর মধ্যে রয়েছে:.

-

পুরাতন ভবনগুলোর অডিট এবং রেট্রোফিটিং,.

-

ভবন ডিজাইনে ভূকম্পন-নিরোধী মান এবং বিল্ডিং কোড কঠোরভাবে প্রয়োগ করা,.

-

স্কুল, অফিস ও বসবাসযোগ্য এলাকায় ভূকম্পন-দ্রিল চালু করা ও নিয়মিত করা,.

-

জরুরি সেবা (ফায়ার সার্ভিস, অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল) এবং স্থানীয় উদ্ধার দলগুলোর প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি,.

-

সর্বত্র জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষকে দ্রুত, নিরাপদ প্রতিক্রিয়া শেখানো।.

গবেষণায় দেখা গেছে—যদি এসব সুপারিশ বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে ভবিষ্যতে এমন কম্পনের ভয়াবহতা কমানো সম্ভব।.

সরকার ইতিমধ্যেই জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরি করেছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ কমিটি সক্রিয় রয়েছে এবং জরুরি সেবা সংস্থাগুলোর প্রস্তুত্যতা কিছু অংশতে উন্নত হয়েছে। তবে কিছু বড় চ্যালেঞ্জ এখনও রয়েছে:.

-

বহুতল ভবন ও কম মানের গৃহ নির্মাণকে নিয়ন্ত্রণ করতে বিল্ডিং কোড পুরোপুরি প্রয়োগ করা হচ্ছে না।.

-

পুরাতন ভবনগুলোর রেট্রোফিটিং প্রক্রিয়া ধীর এবং ব্যয়বহুল।.

-

জনসচেতনতা এবং প্রস্তুতি এখনো অনেক এলাকায় সীমিত; অনেক মানুষ জানে না যে ভূকম্পন হলে কীভাবে প্রতিক্রিয়া দিতে হবে।.

-

উদ্ধার দল ও চিকিৎসাসেবা মাধ্যমগুলো প্রতিক্রিয়াশীল হলেও, প্রতিরোধ-পরিকল্পনায় দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ সীমিত।.

গভীরভাবে সফল হওয়ার জন্য, সরকারের উচিত প্রতিটি জেলার জন্য নির্দিষ্ট ভূকম্পন ঝুঁকি মূল্যায়ন তৈরি করা এবং তদনুগভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা।.

নাগরিকদের করণীয়

-

ভূকম্পন অনুভব করলে শান্ত থাকুন এবং নিরাপদ স্থানে যান (দরজা ফ্রেম, চারপাশ ফাঁকা জায়গা)।.

-

ভবনে ফিরে যাবার আগে গ্যাস, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ বন্ধ আছে কি না চেক করুন।.

-

পরিবারের সদস্য ও সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত ভূকম্পন-ড্রিল করুন।.

-

সরকারি নির্দেশনা, স্থানীয় উদ্ধার দলের ট্রেনিং ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকুন।.

-

ভবন কেনার বা নির্মাণ করার সময় ভূকম্পন-প্রতিরোধী নকশা ও অনুমোদিত গঠন মান (বিল্ডিং কোড) যাচাই করুন।.

২১ নভেম্বর ২০২৫-এর ভূকম্পন যদিও “মধ্য-শক্তি” হিসেবে শুরু হয়েছিল, তবুও তা আমাদের জন্য এক শক্তিশালী সতর্কবার্তা। এটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, বাংলাদেশে ভূকম্পনের ঝুঁকি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা যায় না — বিশেষত ঘন জনবসতি, পুরানো ও অনিয়মিত নির্মাণ এবং দুর্বল প্রশাসনিক বাস্তবায়নকে সামনে রেখে।.

ভবিষ্যতের বড় ধরণের কম্পন রোধে আমাদের প্রস্তুতি শুধু প্রতিক্রিয়া নয়, প্রতিরোধ এবং পুনরুদ্ধারকে কেন্দ্র করে হতে হবে। এটি সম্ভব পারস্পরিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে—সরকার, গবেষক, স্থানীয় প্রশাসন ও সাধারণ মানুষকে একসাথে কাজ করতে হবে। আজকের ঘটনা একবারের সতর্কতা নয়; এটি একটি সুযোগ যাতে আমরা দীর্ঘমেয়াদে নিরাপদ, স্থিতিশীল এবং প্রতিক্রিয়া-সহায়ক একটি সামাজিক কাঠামো গড়ে তুলতে পারি।.

লেখক: শফিউল বারী রাসেল (কবি, গীতিকার, সাংবাদিক, প্রাবন্ধিক এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষক) . .

ডে-নাইট-নিউজ /

সম্পাদকীয় বিভাগের জনপ্রিয় সংবাদ

সম্পাদকীয় এর সর্বশেষ সংবাদ

-

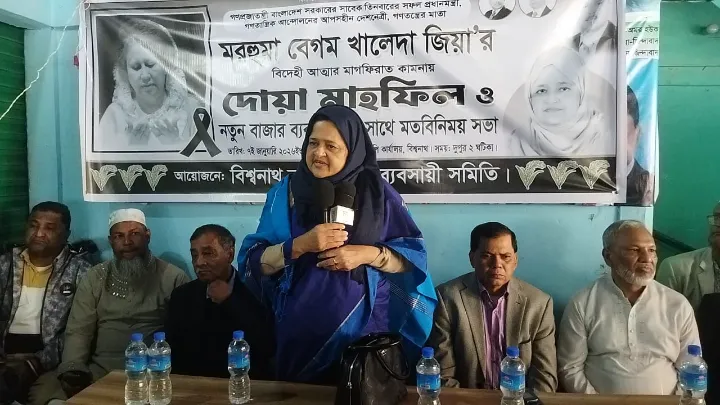

খালেদাজিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় বিশ্বনাথে ব্যবসায়ীদের দোয়া মাহফিল

-

নোয়াখালীতে ১৭ মাস পর তোলা হলো ইমতিয়াজের লাশ

-

পিরোজপুরে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিল

-

নানা রকমের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ওল্ড ঢাকা "৯৫" এর পিঠা উৎসব

-

বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন দিন ব্যাপী ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানের ১ম দিন

-

এ সএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র পরিবর্তনের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

-

বিশ্বনাথে ১০৬ বোতল মদসহ ব্যবসায়ী আটক

-

নোয়াখালীতে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে কম্বল বিতরণ

-

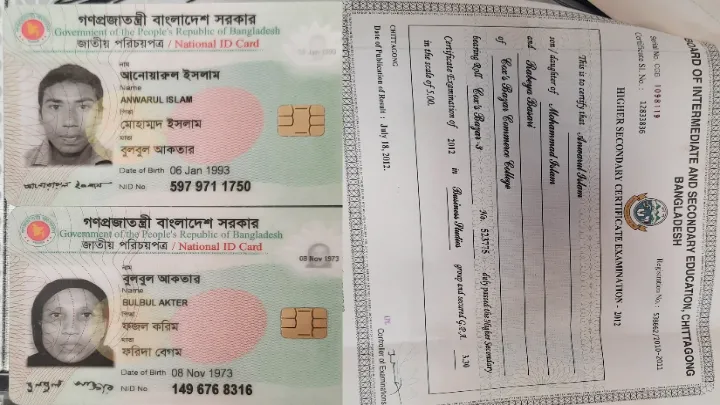

নোয়াখালীতে সৌদি প্রবাসীর বাড়িতে দুর্ধর্ষ চুরি

-

বিশ্বনাথের স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে লুনা'র মতবিনিময়

-

বিশ্বনাথ সরকারি কলেজ অধ্যক্ষ'র সাথে সাংবাদিকদের সৌজন্য সাক্ষাৎ

-

হবিগঞ্জ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠি

-

নোয়াখালীতে স্বাধীনবাংলা নিউক্লিয়াস প্রতিষ্ঠাতা সিরাজুল আলমের ৮৫তম জন্মবার্ষিকী পালিত

-

.webp)

ফেসবুক প্রচারণায় অভিযোগে বিএনপি-জামায়াতের এমপি প্রার্থীকে শোকজ

-

নারায়ণগঞ্জ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিশেষ অভিযানে ২ জন মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

-

বেগম খালেদা জিয়ার আত্নার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও তবারক বিতরণ

-

.webp)

নোয়াখালীতে বেশি দামে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্রির করায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা

-

নোয়াখালীতে বিমান কর্মকর্তার বাড়িতে ডাকাতি, ইউপি সদস্যের ছেলে কারাগারে

-

বিশ্বনাথে জমি সংক্রান্ত বিরোধে অতর্কিত হামলায় আহত ৬

-

ঝিনাদহে ঘন কুয়াশার কারণে ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে হেলপার ও ড্রাইভার নিহত

-

বাংলাদেশের সকল থানার ওসিদের সরকারী মোবাইল নম্বর

-

বিদেশ যাত্রীদের যে সব রোগ মেডিকেল টেষ্ট ধরা পড়লে আনফিট হয়

-

সমর্থন ও দোয়া প্রত্যাশী সম্ভাব্য ইউপি মেম্বার পদপ্রার্থী আবু তালেব সিকদার

-

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় নজরুল ইসলামের কারিশমা

-

তুলাবাগান হাইওয়ে থানার উদ্যোগে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস পালিত হয়েছে

-

“আমি মানুষের সেবা করতে এসেছি” কাউন্সিলর মফিজুর রহমান

-

নাম সংশোধন বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সদর কক্সবাজার

-

কবিতা : ১৫ই আগস্ট সেই কালো রাত

-

ঝিনাইদহ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালকের বিরুদ্ধে মানববন্ধন

-

আগামী দশ বছরে ১০ হাজার চারা রোপন করবে নতুনধারা

-

১৯ বছরের ভোট কেন্দ্র সরানোর হেতু কি ?

-

সিলেটের রাহাত হত্যার আসামী সিআইডির হাতে আটক

-

.webp)

চট্টগ্রাম মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিশেষ অভিযানে ৩০০০ ইয়াবাসহ গ্রেফতার ৩

-

পরিক্ষা ভালো না হওয়ায় হতাশা, হৃদক্রিয়া বিকল হয়ে নামাজরত অবস্থায় শিক্ষার্থর মৃত্যু

-

চট্টগ্রাম-হাটহাজারীতে নব্বই পিস ৯০ পিস ইয়াবাসহ দুইজন মাদক কারবারি গ্রেফতার

-

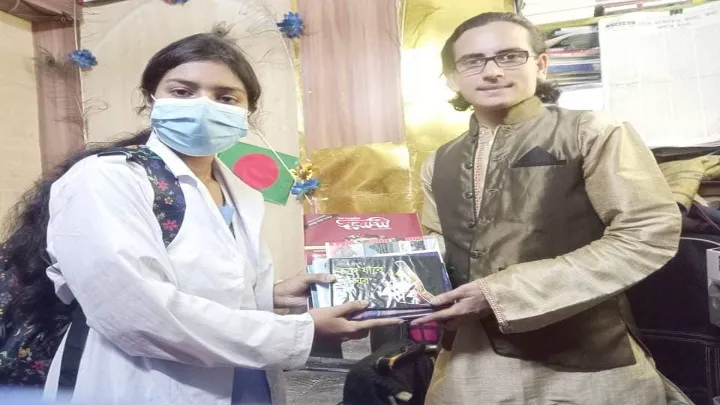

বই প্রকাশে সাউন্ডবাংলা’র বই উপহার কর্মসূচি

-

বেনাপোল সীমান্তে ফেনসিডিলসহ আটক-১

-

বিশ্বনাথে খেলাফত মজলিসের কর্মী সমাবেশ সম্পন্ন

-

ঝিনাইদহে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে৭ গরুচোর গ্রেফতার ১৫টি গরু উদ্ধার

-

আজ বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ সিপাহী হামিদুর রহমানের ৫০ তম শাহাদত বার্ষিক

.webp)

আপনার মতামত লিখুন: